投資をしている人は、どなたも自分が持っている商品について

「ジグザグを形成するチャート」を見たことがあると思います。

自分の金融商品が、安定的に上昇するトレンドにあるのか・・・。

チャートを根拠にそれを確認するのに、「N字」波動が客観的な方法となります。

トレンドと「N字」波動、それを用いた高い勝率のエントリー方法については、既に記事にしました。まだお読みで無い方は、特にトレンドと「N字」波動については先に読んでおいていただけると幸いです。また、本記事のその①についても読んでおいていただけると、理解が深まります。

この記事では、トレードを実践するにあたって、「N字」波動をカウントする方法を、特に【トレンド転換時にフォーカス】して解説します。チャートは非常に複雑な値動きをします。時には、どのように「N字」を理解したら良いのかに迷うこともあります。そのような、微妙な値動き、判断に困るようなケース、初心者が陥りやすい間違いを想定して、「N字」波動のカウント方法を整理するのが、本記事の趣旨となります。

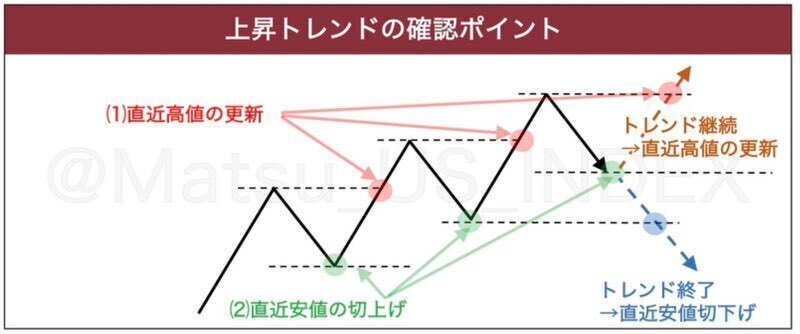

なお、上昇トレンドにある「N字」波動の定義は、次のようになります。

(下落の時は上下逆になります。)

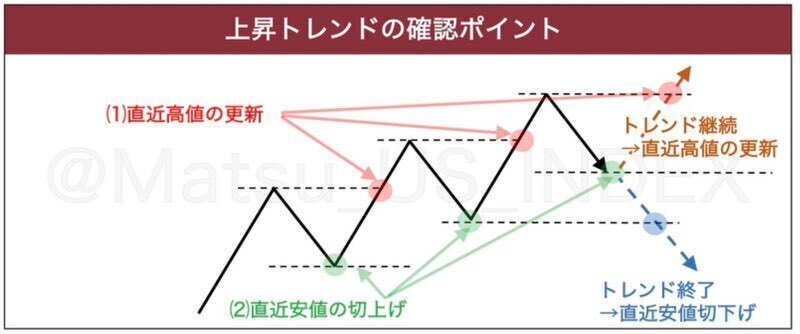

上昇トレンド「継続」のサインは、次の2つ。

⑴直近高値を更新する上昇がある。(赤→の先の赤●より上抜け続ける)

⑵直近安値を下回ることなく切上げている。(緑→の底の位置が段階的に高くなる)

上昇トレンド「終了」のサインは、次の2つです。

・直近高値を更新する上昇がない。(赤●に到達できず)

・直近安値を下回って切下げている。(青●を下回る)

「N字」波動でのトレンド転換

トレンド終了の定義

トレンド転換の場合、「N字」波動をどのようにカウントすれば良いのでしょうか?トレンド転換とは、下落トレンドから上昇トレンド、上昇トレンドから下落トレンドの2つがあります。(後述するように転換せずに「トレンド無し」になる第3のケースもあります)

これらは上下を逆にすれば良いわけですから、以降では過半数の人がしている上昇トレンドに乗るということを想定して、下落トレンドから上昇トレンドへの転換を例に進めていきます。

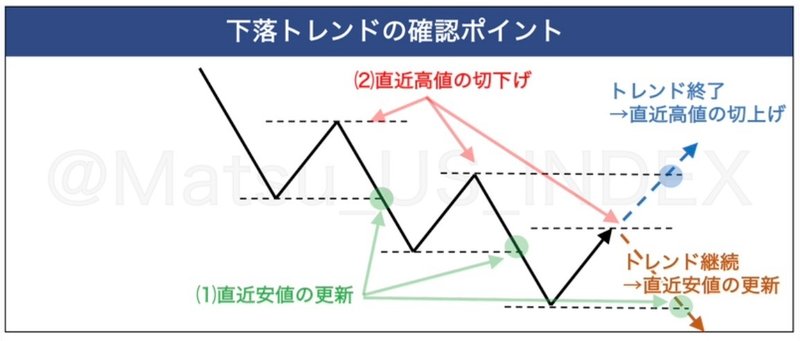

トレンド転換では、一つ前の逆のトレンドが終了する必要があります。下落から上昇へのトレンド転換では、下落トレンドが終わらなければなりませんね。その条件を確認するために、次の図をご覧ください。

下落トレンド「継続」のサインは、次の2つです。

⑴直近安値を更新する下落がある。(緑→の先の緑●より下抜け続ける)

⑵直近高値を上回ることなく切下げている。(赤→の天井の位置が段階的に低くなる)

下落トレンド「終了」のサインは、次の2つです。

・直近安値を更新する下落がない。(緑●に達成できず)

・直近高値を上回って切上げている。(青●を上回る)

重要なのは、「直近高値を上回って切り上げている」ことです。

トレンド転換を段階的に理解する

トレンド終了=トレンド転換? ではない!!

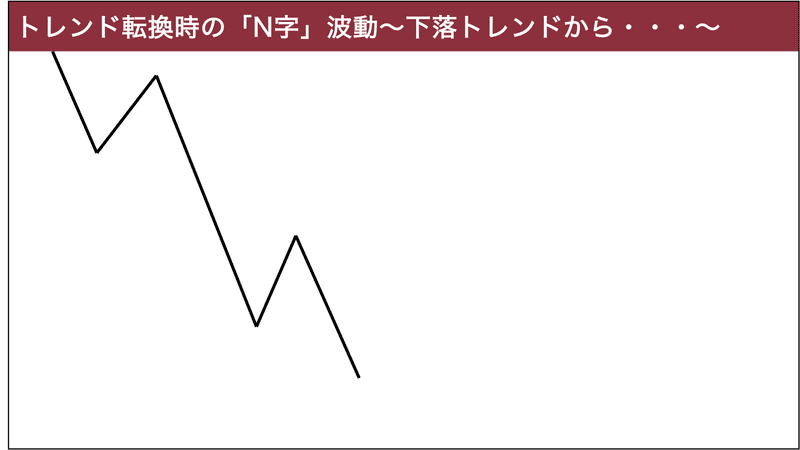

では、実際のトレンド転換の様子を、段階的に見ていきましょう。

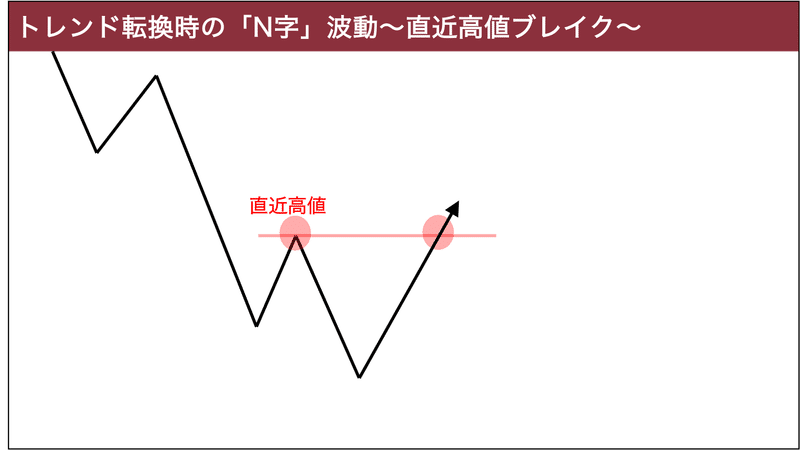

あなたが注目していた金融商品が、少しのあいだ下落トレンドが続いていました。

しかし、こまめに観察していると、ある時に上へ切り返して、小幅な調整上昇に止まらず、直近高値を上回って上昇しました。

*なお、この時の波は、下落トレンドのカウントに対して必ず偶数波になります。「小幅な調整波」もしくは「大きくトレンドを終了させる波」は、必ず偶数波になることを意識しておいてください。

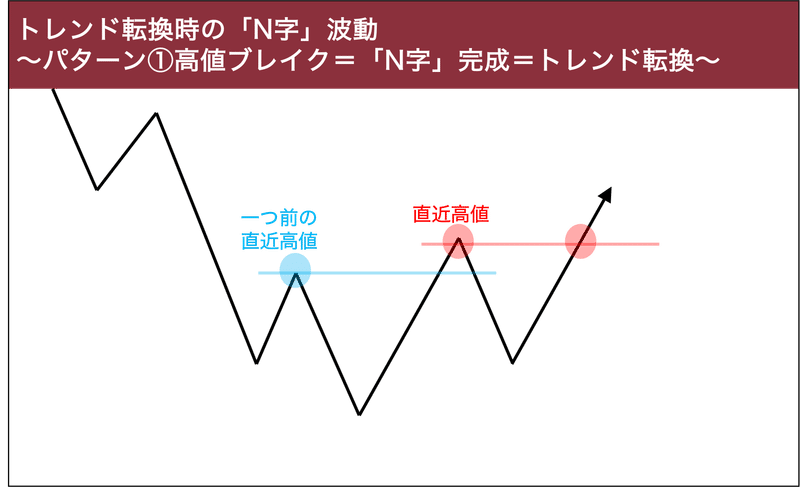

するとどうでしょう。この直近高値ブレイクをもって、アルファベットの「N字」が出来上がりました。

補助線を緑で引いていますが、立派な「N字」です。

これで、今後はグイグイと上昇していく確率が高いので、買い(ロング)でエントリーしてやろう。

・・・このように考えた人は、まだまだです。

そして、この記事を読む意味がありました。

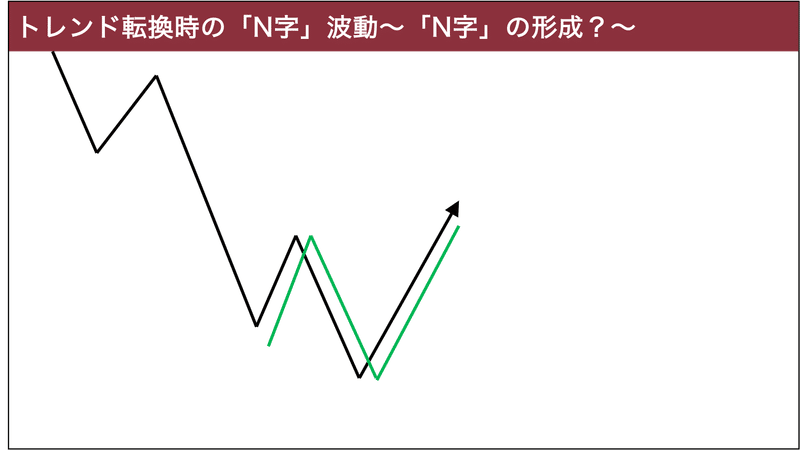

チャートは直近高値を更新後に、短期トレーダーの利確などによって少し下落しました。

緑の「N字」に注意が向いている人は、【「N字」波動が出来ているから、チャートは上昇する可能性が高い】と考えるでしょう。

しかし、それは間違いです。

この後で、上昇するパターンと、下落するパターンの可能性は、どちらが高いとも言えません。後述するように、この状態は「トレンド無し」だからです。

あなたが理解しやすい順番から説明したいので、まずこの後に上昇するパターンを考えてみましょう。

下落から上昇へのトレンド転換成功のパターン

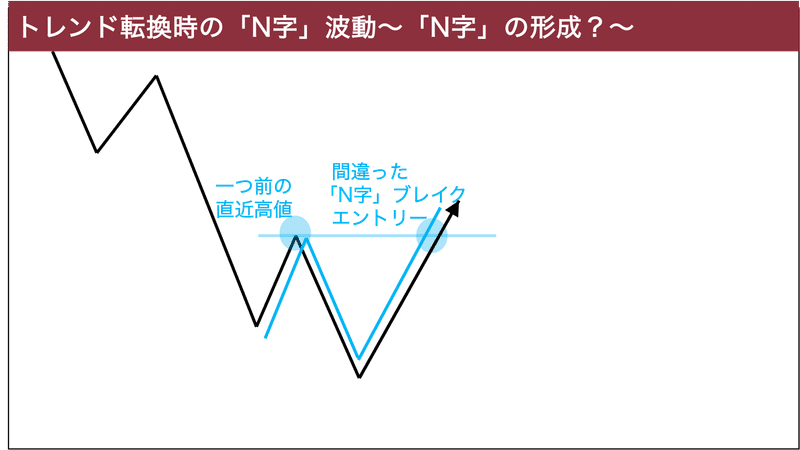

下の図をご覧ください、上昇したパターンです。

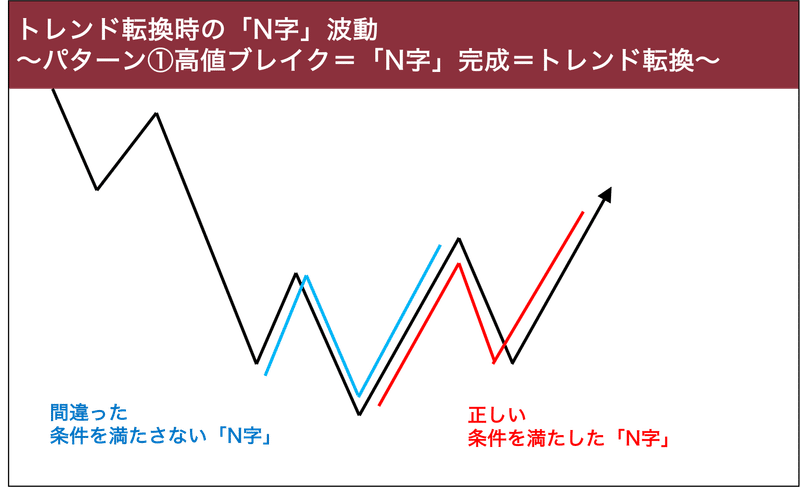

このようなかたちで、直近高値をブレイクして上昇しました。すると、ここにも新しい「N字」が出来ました。

このうち、最初の直近高値ブレイクできた「N字」は、

間違った、条件を満たさない「N字」です。

対して新しくできた「N字」は、

正しい、条件を満たした「N字」です。

何が違うのか、分かりますか?

最初にお出しした、上昇トレンドの確認ポイントをもう一度みてみましょう。

上昇トレンド「継続」のサインは、次の2つ。

⑴直近高値を更新する上昇がある。(赤→の先の赤●より上抜け続ける)

⑵直近安値を下回ることなく切上げている。(緑→の底の位置が段階的に高くなる)

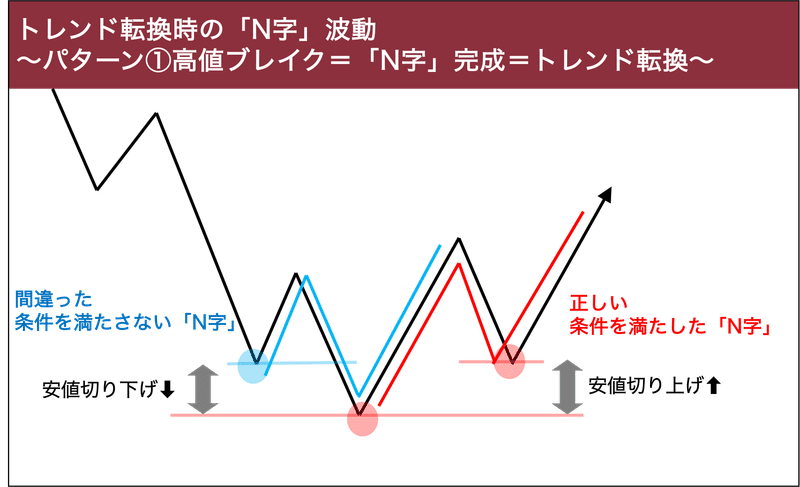

このうち、先程の青色の「N字」(間違った、条件を満たさない「N字」)は、⑵の条件を満たしていません。

しかし、赤色の「N字」(正しい、条件を満たしている「N字」)は、⑵の条件を満たしています。

図にすると次のようになります。

初心者のうちはどうしても、下落から上昇へのトレンド転換で、高値の更新にばかり目がいってしまいます。そのことで、このような間違った「N字」のカウント(青色)をしてしまいがちです。その段階(下落トレンド中の直近高値の上抜け)では、下落トレンドの終了を意味するものであって、トレンドが無い状態(トレンドレス、ノントレンド)です。まだ、上昇トレンドは発生していません。

今回はたまたま、その後に正しい「N字」波動が形成されて上昇トレンドになった場合ですが、その後に下落する可能性もありました。

さて、「N字」波動では、トレンド転換がとても重要です。

一度、作られた「N字」波動によるトレンドは、継続する可能性が高い。

これを前提にして、波動理論が作られているからです。その意味で、波動の第1、第2、第3の3つの波は、それ以降の波とは別格で理解する必要があります。

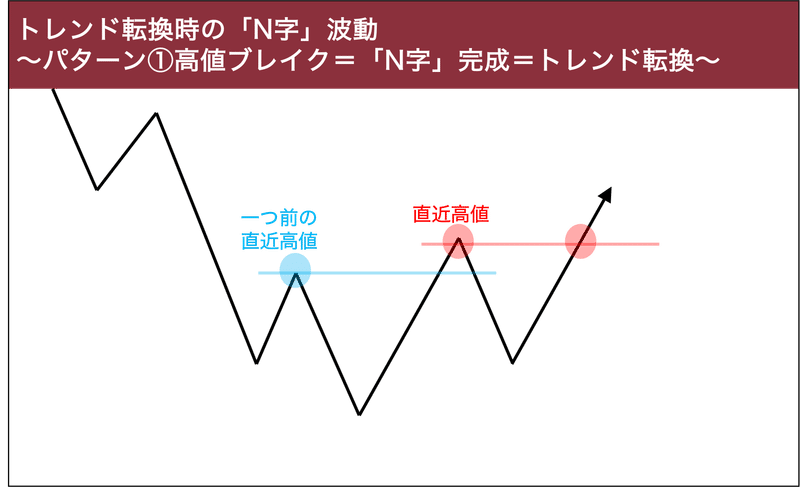

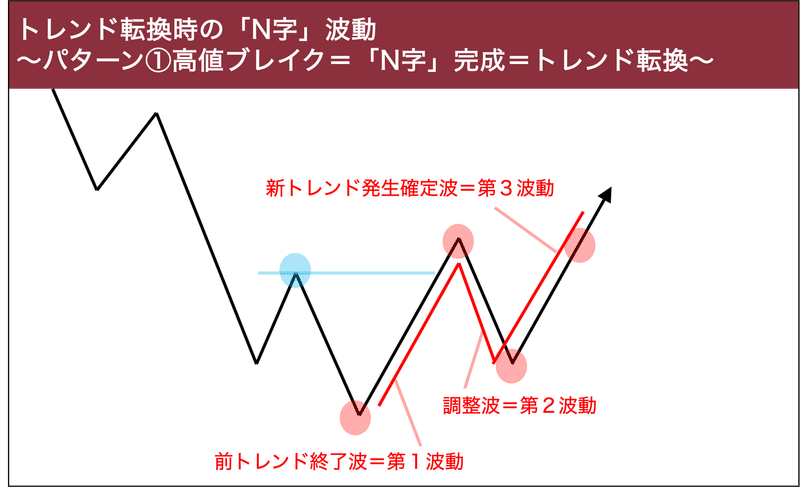

次の図をご覧ください。

典型的なトレンド転換時の波動は、それぞれ

第1波動=前トレンド終了波

第2波動=調整波

第3波動=新トレンド発生確定波

という意味を持っています。

*典型的ではないトレンド転換時の波動は次回以降にて扱います。

そしてその後にトレンドが継続するなら、偶数と奇数の順番で、小さな調整波⬇︎、大きな順向波⬆︎と続きます。

この時にポイントになるのは、2つです。

1つ目は、第2波が調整レベルではなく、大きく下落して直近安値を下回ったら、トレンド転換に失敗したということになります。(次の③で解説します)

2つ目は、トレンド発生は「第3波目の確定まで分からない」ということです。もし、間違った認識で青色の「N字」ブレイクでエントリーした場合に、第2波が調整レベルに終わらず、大きく下落したら下落トレンド継続の可能性がありますし、あるいはレンジ相場の可能性もあります。(これも次の③で解説します)

そのため、「N字」波動理論でのエントリーは、一番早くても第3波確定を示す直近高値の「N字」ブレイクのタイミングとなります。

【応用編の話題】を加えます。超有料級です。

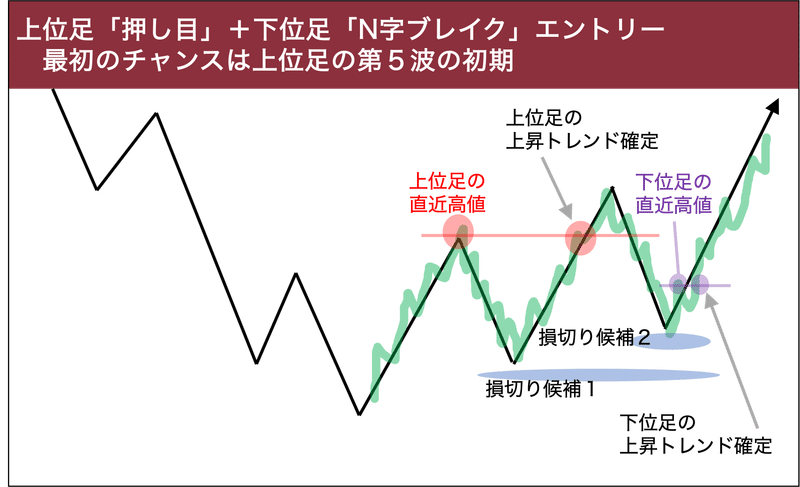

上昇トレンドを例に複数の時間足を比較するMTF分析(詳しくはコチラ)を加えると、次のように具体的なエントリー戦略をパターン化できます。つまり・・・。

❶上位足でトレンド転換となる最初の「N字」ブレイクを確認(上位足・第3波)。

❷その後の上位足の調整下落を確認(上位足・第4波)。

*この上位足・第4波は、基本的に下位足の下落トレンドを形成します。

❸そこから上位足が切り返し上昇して、上位足・第5波の発生初期、下位足での新しい上昇トレンドの下位足・第3波確定の「N字」ブレイクでエントリー。

これは、上位足の「押し目買い」、下位足の「N字ブレイク」の合体技エントリーを、トレンド転換初期の段階で実践する際の必勝パターンになります。

これを図式化すると、次のようになります。

赤●右でのエントリーより、紫●右のエントリーの方が、トレンドフォロー戦略に則った上で、安い価格での押し目買いを実践できています。この高確度・良リスクリワードのエントリーを、最初に実践できるタイミングは、上位足の第5波形成の初期となります。

あなたの注目している金融商品のチャートを調べてみてください。このタイミングが必ずあります。そしてそれは、過半数の高確率で思うような値動きで収益につながっているでしょう。特に、上位足になればなるほど、成功率は高くなります。

下落から上昇へのトレンド転換失敗のパターン

さて、すでに皆さんは、次のようなエントリーが、間違った「N字」ブレイクエントリーだと知っています。しかし、これをしてしまう初心者は多いのです。心当たりはありませんか?

・・・・そう、かつての私のことです笑

ここからは、このようなエントリーをしてしまった前提で、その後にどのようなリスクがあるのかをシミュレーションしてみたいと思います。

この段階では、トレンドが終わったけど、まだトレンドが発生していない段階です。この後は、必ず次の3つに分岐します。

⑴下落トレンド📉→トレンド無し😑→上昇トレンド📈の発生

⑵下落トレンド📉→トレンド無し😑→トレンド無し😑の継続=レンジ(持ち合い)相場の発生

⑶下落トレンド📉→トレンド無し😑→下落トレンドの発生📉

⑴の場合は、上で既に見ました。この場合は、たまたま良い結果となりました。しかし、次の⑵と⑶を見ると、してはダメなエントリーだと分かると思います。

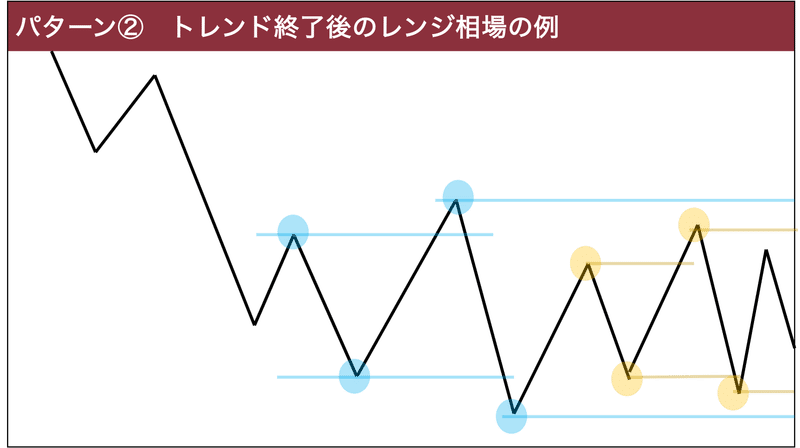

⑵の場合は、例えば次のようなものです。

そこでは、高値と安値を交互にブレイクしたり、大きな高値と安値の間を小さく行き来したり、大きな高値と安値をブレイクすることなく小さな高値と安値をお互いにブレイクしながら、一定のレンジの中での不規則な上下を繰り返します。

このような相場には、基本的に手を出してはいけません。上に抜けるか、下に抜けるか分からないまま、終わりの見えない資金拘束を受けるからです。しかし、間違った「N字」ブレイクをしていたら、その被害を受けてしまいます。

トレンドに乗れないエントリーは、してはならないのです。

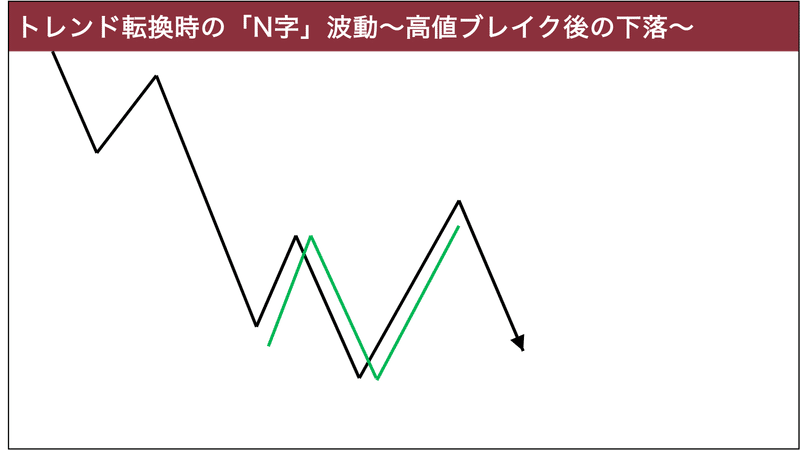

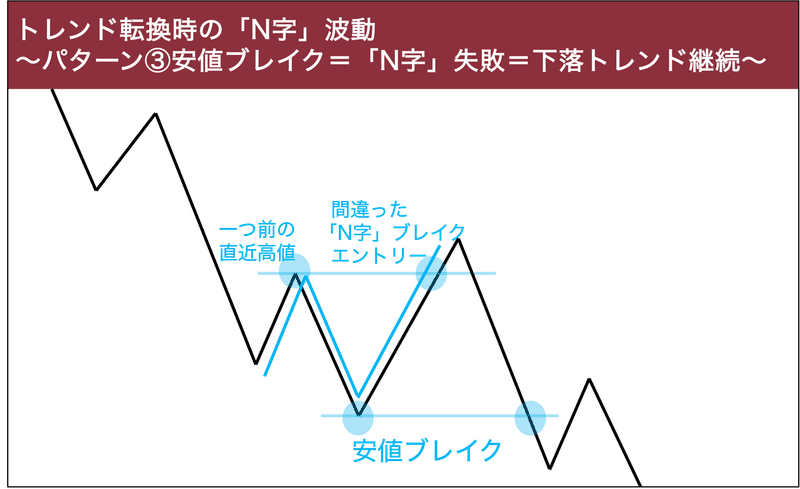

⑶の場合は、次のような値動きになります。

そこでは、エントリー前の直近安値をその後に下回り、さらに戻り高値を形成しながら価格が下落していきます。

この下落トレンド→トレンド無し→下落トレンドというパターンも、よくみられます。特に、短い時間足では頻発し「ダマシ」と言ったりします。

さらに、間違った「N字」ブレイクエントリーをしてしまった際のチャートが高値ブレイクをした要因が、

・経済指標の発表

・要人発言

・決算発表

・国際情勢の関連ニュース

・ボラティリティの高いその他のファンダメンタル情報

・ごく短期足なら大口の逆張りエントリー

による突発的なもので、大枠としての市場環境が下落トレンドで変わらないものであれば、市場が少し冷静になった時には再び下落トレンドとして相場が動き始めます。その場合は、ローソク足は上髭となるでしょう。これも、私がこれまでの記事で何度かお伝えしてきた統計的なブレの一種です。

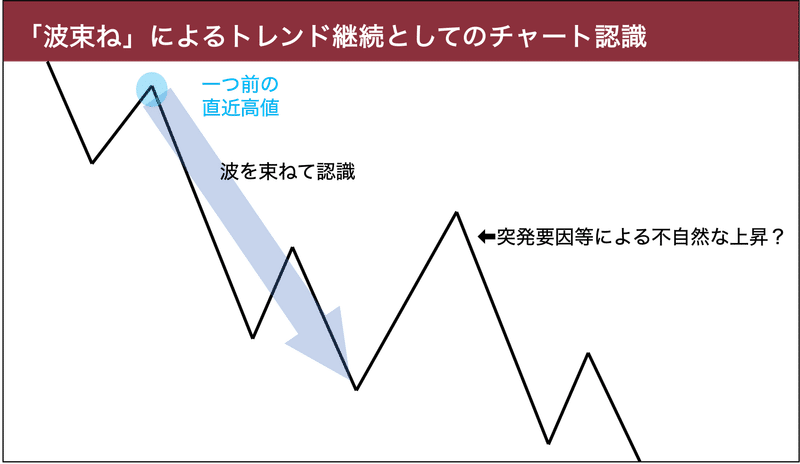

そうなると、前の記事(コチラ)で書いた「波束ね」をもとに、チャートを認識するのが自然になることが多くあります。これは事後的な確認になることが多いですが、直近安値を切り上げていない間違った「N字」カウントでは、このようになりうるリスクが30%くらいあるのだということを、あらかじめ意識しておけるようになるのが大切です。

このようなことがあるから、条件を満たしていない、間違った「N字」ブレイクでエントリーしてはならないのです。上に示したパターン①では、第1波動=前トレンド終了波と、第3波動=新トレンド発生確定波の2回も高値を切り上げています。

2度あることは3度あるといいますが、この2度の高値更新からさらなる次の3度目の高値更新以降を期待するのが、「N字」波動理論における高確率のトレンド継続を支える考え方になっています。

まとめ

いかがだったでしょうか?

これまで、この記事で扱った間違いをしていませんでしたか?

「あー、昔はよくしてたな。今はもうないけど笑」

という方もいらっしゃると思います。

しかし、初心者の中には、この記事にある間違いをしてしまっている方も多いと思います。また、合体技に関する発展的なノウハウもお伝えしました。

さて、本記事では単純なトレンド転換のケースでした。その場合の典型的な値動きは、上にも出したように次のようなチャート形状となります。

これ、いわゆる「逆三尊(逆ヘッド&ショルダー)」になっているのに気づきませんでしたか?

実は、チャートパターンは基本的に「N字」波動と「波束ね」によって、そのほとんどを統一的に理解することができます。できるだけ少ない要素によって、より多くのことを広く応用して理解しようとすると、脳を使用する容量が少なく済み、何に注目してチャートを見ればよいのかがわかってきます。

そういった最小限の汎用性ある原理で広く物事を理解しようという考え方を、西洋哲学では「要素還元主義」といいます。今ある、医学や脳科学、分子生物学などは、この考え方をもとに発展してきました。

もちろん、波動理論のベースとなる考えを作った、チャールズ・ダウ(ダウ理論)やラルフ・エリオット(エリオット波動理論)も、この要素還元主義の考え方を持っていたはずです。西洋の高等教育を受けている人物であれば、大学で要素還元主義のアイデアを学ぶ機会があります。

*ただし、「波束ね」の概念化・言語化は、MTF分析の発想をもとにした私独自のものです。もちろん、チャートを根拠に理論的な解説が可能ですし、中級以上のトレーダーは概念化・言語化して整理していないだけで、実践ではこの認識をしています。これについても、機会があれば改めて記事にします。

さて、本記事のポイントを次のように整理できます。

下落📉から上昇📈へのトレンド転換時の「N字」波動を見ながらカウントする時は、

✅「直近高値ブレイク」にばかり注目するのではなく

✅「直近安値の切り上げ確認」へもちゃんと注意を向けつつ

✅第3波確定をしっかり見守ってカウントする

この3つを意識しておく必要があります。

上昇📈から下落📉へのトレンド転換(三尊・トリプルトップ)では、この逆です。「逆N字」波動を見ながらカウントする際は、

✅「直近安値ブレイク」にばかり注目するのではなく

✅「直近高値の切り下げ確認」へも注意を向けつつ

✅第3波確定をしっかり見守ってカウントする

そして、典型的なトレンド転換の第1〜3の波動カウントで意識すべきは、

第1波動=前トレンド終了波

第2波動=調整波

第3波動=新トレンド発生確定波

となります。

以上が、単純なトレンド転換の場合の、「N字」波動のカウント方法でした。

頭の中が整理できた、あやふやな認識が明確になった等、お役立ていただけたら嬉しいです。

もしよろしければ、ブックマークをしていただけると幸いです。

TwitterやYoutubeでは、米国株インデックスを中心に、リアルタイムでの情報発信をしています。

こちらも、よろしければフォローいただけると嬉しいです。